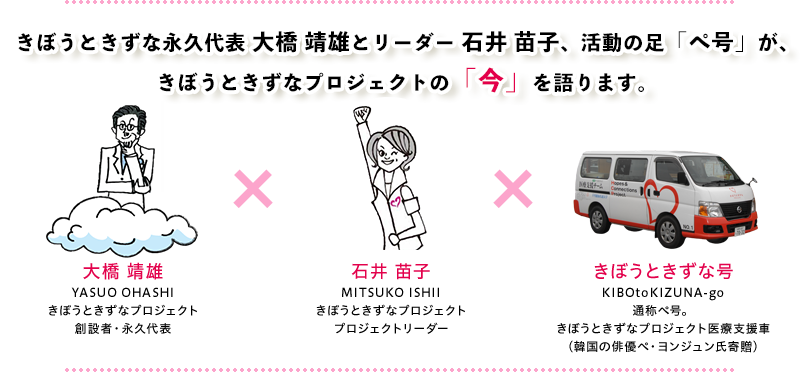

- 前:NPO法人日本臨床研究支援ユニット理事長

東京大学名誉教授

福島市出身 永久代表

本当の空を住処とし、ますます視野を広げ、先見の明に磨きをかける

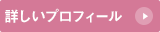

- 参議院議員

東京都浅草生れ

きぼうときずなのある日本を目指して、天空と交信を続ける

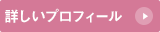

- 医療関係者やスタッフを乗せて被災地を縦横無尽に駆け巡っている。三つ子。福島県いわき市在住

大空のもと、道なき道も走り続け、銀河車両を目指す

No.96 災害対策基本法が改正され、

被災者の心身の福祉サービスも充実へ

……梅雨に入る早々線状降水帯が発生したかと思うと熱中症警戒アラートですか

気候変動の影響がはっきり出てますね。

ちょっとした天気の変化、それ自体が災害につながることもある昨今だから、

しっかり危機管理していかなくちゃ

……5月には災害にかかわる法改正があったようですが

ハイ!改正災害救助法ですね

……

災害対策の強化を図るための措置です。災害関連死の防止につなげていきます

……詳しく話してください

Yes,sir!

支援の必要な高齢者や、在宅避難者などいろんな支援のニーズに対応できるように、国が費用を負担する救助の種類の中に“福祉サービスの提供”というのを追加しました

……なるほど

病気をもっているとか、例えば認知症を患っているとかの理由で家族が他の人に迷惑をかけてはいけないとか、様々な理由で在宅や車中泊を選ぶケースも多いのです。

でもそれこそ支援を必要としている人たちですから行き届かないことがあってはいけません。

そこで“救助”の種類に“福祉サービスの提供”というのが加わったのです

……

参考までにこれまでの災害救助法ですが、

法律が制定された昭和22年の内容は以下の通りです

・収容施設の給与

・炊き出し、その他による食品の給与

・被服、寝具、生活必需品の給与または貸与

・医療及び助産

・生業に必要な資金、器具は資料の給与、または貸与

・学用品の給与

・埋葬

昭和28年の法改正では以下が追加されました

・飲料水の供給

・被災者の救出

・住宅の応急修理

・収容施設のなかに応急仮設住宅を含むことを明文化

昭和34年の法改正では以下二つが更に追加

・死体の捜索及び処理

・障害物の除去

これらが、災害発生直後の応急救助に対応する主要な法律だったわけです

……被災者の命を守り、最低限生活ができる物質的な救助が中心だったわけですね

昭和22年というと戦後から間もない頃ですね。前年の昭和21年12月に起きた南海地震を契機に制定されたんです。そして昭和34年には伊勢湾台風です。

車中泊ねぇ、当時は考えも及ばなかったでしょうね。自家用車の普及、発展って昭和40年代に入ってくらいからかしらぁ

……急速に時代は発展しましたが、弊害としての気候変動または人災のような原発事故が起こるようになってきたということですね

今回の法改正では

・国による地方公共団体に対する支援体制の強化

・司令塔として内閣府に“防災監”を設置

この新設される“防災監”は平時から防災政策の立案に関わります。

そして防災相のもと発生直後から復旧・復興まで指揮を執ることになります

……大切なのは“人”です。高齢者、障害者、乳幼児などは配慮が必要な人達です。”人“に対する救助がついに動き出すということですか

被災した方々の心身の疲労による災害関連死を減らす、というより、なくさなければいけないです

……2011年、聖路加国際大学のご協力の元、避難所での見守りをつづけましたが、あの時一人も亡くなる方を出さなかった。それはわれわれの活動の大きな一歩となりました。きぼうをもってその後の活動につなぐことができました

応急仮設住宅への入居後は見回りの保健師・看護師が生活しやすいようにと高齢の方の部屋作りにもアドバイスさせていただきました

……高齢の方が一人で部屋のレイアウトを考えるのも大変ですから、ここでも支援は必要です。

避難生活中はもちろんですが、終了後の安定した生活に移行できるように福祉ニーズを的確に把握して対応していってほしいと思います

仮設住宅を訪問後、仮設住宅内にある集会場で住民の状態などを報告し情報を共有する時間を持ちました。主なメンバーは聖路加看護大学山田雅子センター長(当時)、富岡町の保健師たち、富岡町在住の医師、井坂先生、石井です。震災直後の厳しい環境の中で住民の命を支えるために、毎日真剣な打合せが続きました。

原発災害被災地域の福島では、応急、つまり急場しのぎ…のつもりが、長い仮設住宅生活となりましたね。完全に閉鎖されたのは2019年3月です、入居開始から7年半後

……

それでも、仮設住宅居住中は、住民のみなさんが旧交を深める機会にといろいろなイベントも開催され、和気あいあいとした様子もありました。お盆の頃には夏祭り。

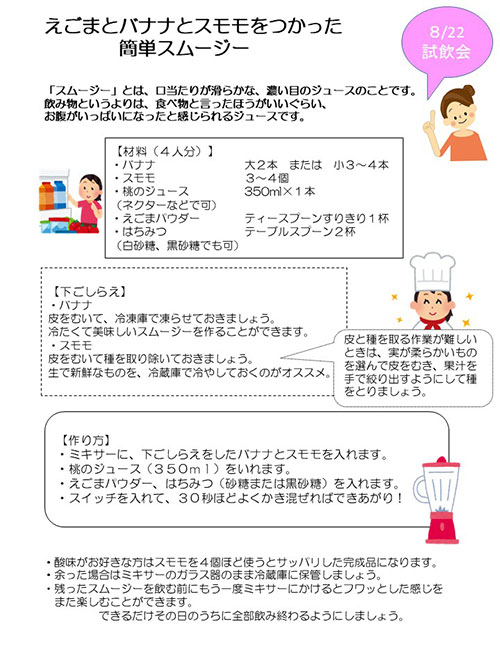

おもいがけず好評だったのが、きぼうときずなオリジナルのスムージー♪

大橋先生、覚えてらっしゃいますかぁ?

……もちろんです。

福島の特産品“えごま”をつかった健康料理の一環でしたね

きぼうときずなのブースは行列のできる店のようでしたよね

お祭りの翌週にはきぼうときずなコールセンターに作り方を教えてくださいという電話もあったほどだったわ

富岡町の応急仮設住宅敷地内で開催された夏まつりで、きぼうときずなは健康食品として注目されていた福島県特産のえごまを使った「えごま入りスムージー」を無料でお配りしました。多くの方に喜んでいただけたことがうれしい石井と大橋でした。

お祭りの会場でえごま入りスムージーがとぶようになくなるので、バックヤードでは石井が大量のバナナと格闘しながらスムージーを作り、大橋が会場に運ぶという二人三脚が展開されていました。二人とも大汗かきながら一生懸命でした

えごま入りスムージーのレシピは、石井が東京のきぼうときずな事務局で何度も試作したもの。クセのあるえごまを美味しくするために苦心しましたが、これなら!というものができた時には大橋とハイタッチ! レシピは好評で東京事務局にもお問合せいただきました。

地元福島でえごまを扱う穀物商として歴史のある株式会社GMSのご協力のもと、きぼうときずなのパッケージでえごまパウダーを作っていただき、イベント会場などでお配りしました。

大橋は、いかに健康によいかを参加者に熱く語り、大学教授の本領を発揮していました。その心には地元の特産品を盛り上げたい大橋の福島への想いがあるのです

……あの時は思いがけず材料を支援してくださる方があらわれたんでしたね

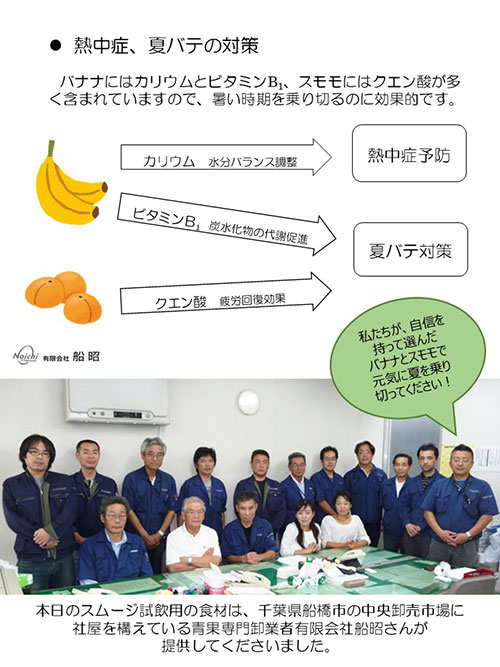

千葉県船橋市にある青果卸専門業者の“船昭”さん。

気さくな社長さんが、被災地の支援で夏祭りに参加する話をしたら、材料はうちがだしてやるよと言ってくださって、新鮮なバナナとスモモを山ほど提供してくださいました

……さまざまな場面で、さまざまな人が支援をかってでてくれる協力体制は心強いです

きぼうときずなが冨岡の夏祭りで無料配布するスムージーの材料、バナナとスモモをたくさん提供してくださった葉県船橋市の青果卸売問屋の船昭さんの皆さん。おかげで健康にいいバナナ味の美味しいスムージーで被災地の方々に喜んでいただきました! 今再びご協力に心から感謝します。

ところで、話がちょっととびますけどね。

実は、アタシ、5月に、数週間ですが車いすで過ごしました。

“どうしたのぉぉぉ~”と皆さんにご心配いただきましたが、膝のメンテナンスなんです。

他はいたって健康♪ボロボロの半月板修復したりしてね。GW中にいっきに両ひざやったもんですからしばらく車いすだったわけです。

しかしね~実感しましたよ、こんな状態で被災したら大変だわ

……身をもって体験したということですね災害時の福祉サービスの大切さを

そういうことでございます。

多様な支援ニーズに対応できるように対策が強化された今回の法改正。この制度の周知を徹底していくとともに、誰もが協力隊になれるボランティア活動も促進していく必要がありますね

……阪神淡路大震災後、学生ボランティアの活動が活発になりました。

勇気や希望を与えてくれる学生ボランティアの役割は長い時間を経て、特に東日本大震災以降では重要な役割を果たすようになってきました

今年度も学生たちが活躍してくれることを期待してます

6月の参議院本会議で質問にたった石井。質疑タイトルは「令和6年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」と、なんだか難しそうですが、政治家として政策の勉強をし尽くした上で、そこは女優でキャスターとして活躍していた石井、堂々のパフォーマンスでした。

天国の大橋も石井の政治家としての成長を喜んでいるに違いありません。

先日、災害対策の強化を図るために災害対策基本法が改正されましたが、石井は災害関連死の防止につながると期待しています。きぼうときずなを通じて、被災した方々の心身の疲労による災害関連死をなくさなければいけないと、常に思ってきたからです。

2011年きぼうときずなを開始した時の初心を忘れず、これからも学生の力も借りて真の復興までみんなでがんばります!

今回は災害救助法の改正についてのお話しということで、AIBAのもう一つの顔である、看護教員としての一面でつぶやかせていただきます。

私自身、学生時代に法律や制度を覚えるのに苦労しました。試験に合格するために必要な知識だから覚えなきゃなぁ、くらいの認識だったからです。

ですが現場に出てみると、「もっと法律や制度の知識があればもっとできることがあったのではないか」「法律や制度を基盤に提案していれば話が通じやすかったのではないか」を思うことがあり、学生時代にもっと勉強しておけばよかったと何度も感じておりました。

学生のうちに法律や制度を覚えることが、社会人になってからどれだけ役に立つのか、それを実感してもらい行動変容に繋げられるような授業をしていかなきゃいけませんね。

精進あるのみ。

車両整備中

きぼうときずなプロジェクト今後の予定(6月末現在)

〜令和7年度 復興庁「心の復興」事業〜

心と体とまちの栄養復興PJ(健康IKOI隊)

◇内容:スーパー店舗内に簡易健康チェックブースを設置して、健康を保つ方法を伝えます。

◇協力団体:協力団体:株式会社ヨークベニマル サラヤ株式会社 医療創生大学学生ボランティア 東北大学学生ボランティア福興youth

■9/14(日) 会場:ヨークベニマルエブリア店@いわき市

■9/21(日) 会場:ヨークベニマル平野店@福島市

■10/13(月・祝日) 会場:ヨークベニマル茂庭店@仙台市

■2/1(日) 会場:ヨークベニマルエブリア店@いわき市

■2/22(日) 会場:ヨークベニマル平野店@福島市

■3/22(日) 会場:ヨークベニマル茂庭店@仙台市

心と体とまちの栄養復興PJ(まちづクリエーション)

◇内容:災害公営住宅集会所等で、学生ボランティアと地域住民が主体となってものづくりワークショップを実施することを支援します。

◇協力団体:富岡町役場健康福祉課 富岡町社会福祉協議会 医療創生大学学生ボランティア 東北大学学生ボランティア福興youth

■10/18(土) 会場:富岡町役場いわき支所@いわき市

2011年、富岡町の被災者が仮設住宅に入居後、石井は聖路加看護大学(当時)の保健師、看護師、町の保健師らと手分けして、 毎日、仮設住宅を回り、入居者の健康状態を確認していきました。石井達の後ろの車はその時、足となって人や物を運んでくれた韓国の俳優ぺ・ヨンジュン氏から寄贈された医療支援車、愛称ぺ号。今でも福島で元気に活躍してくれています。