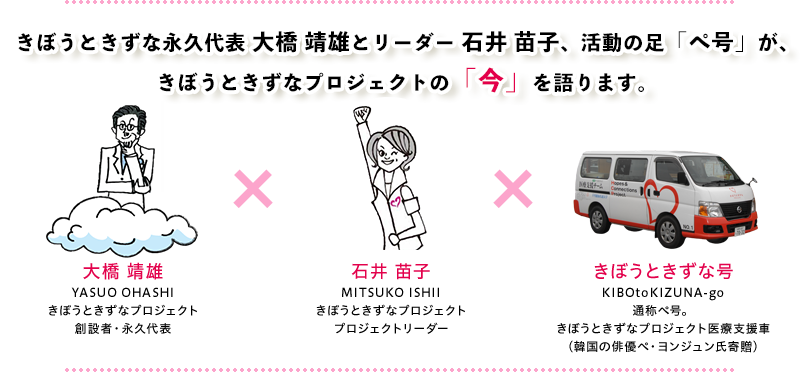

- 前:NPO法人日本臨床研究支援ユニット理事長

東京大学名誉教授

福島市出身 永久代表

本当の空を住処とし、ますます視野を広げ、先見の明に磨きをかける

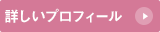

- 参議院議員

東京都浅草生れ

きぼうときずなのある日本を目指して、天空と交信を続ける

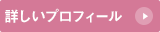

- 医療関係者やスタッフを乗せて被災地を縦横無尽に駆け巡っている。三つ子。福島県いわき市在住

大空のもと、道なき道も走り続け、銀河車両を目指す

No.93 きぼうときずな2024年度の活動が無事終了

共に活動してくれた学生ボランティアに感謝。

……4月新年度です。気持ちは新たに、積み上げてきたものは着実に

最近の桜は、卒業式に咲きはじめるようになっちゃって、入学式に咲くものだというのは人間が勝手にきめたようなものですけどねぇ、でもねぇ、温暖化で季節感も前倒し感ね。

まぁ臨機応変に、当意即妙、機転をはたらかせ~♪ですね

……ん?!

これからも、どんな時も適切な対応を心がけますということです

……きぼうときずなは2月から年度末にかけて忙しそうでしたね

頑張りましたよ~

東北新幹線は連結車両トラブルで移動は大変でした。仙台からの戻りは、まさにトラブル発生当日で、スタッフは仙台駅で渦中の人となり……

その後も座席数が減って満席続出、慌てて前泊のホテルを手配したり……

……3月というのは不思議ですね。2021年3月は大雨で常磐線がいわき以降は運休となり富岡町への移動は車3台で行きましたね。

2022年3月の福島県沖地震では新幹線の線路がずれて郡山止まりになり在来線で福島市へ移動でした。

東北の3月を忘れてはいけないと誰かが操作してますかね

誰かではなくて、先生が操作されてるんだと思ってましたけどぉ

……

2月末には、福島県伊達郡桑折町にある桑折町災害公営住宅、桑折駅前団地でのはじめての活動でした。

この団地も、避難指示を受けている居住制限者、及び避難指示が解除された区域の旧居住制限者を入居対象とした災害公営住宅で、2019年から入居開始になりました。桑折町が運営してるんです

……宮城県岩沼市の集団移転の町、玉浦西地区を彷彿させるような街並みですね

今年2月27日、福島県伊達郡桑駅前団地(桑折町災害公営住宅)で初めて健康チェックを開催させていただきました。こちらの災害公営住宅は、東日本大震災で被災した方向けに2019年から入居が始まりました。写真のように全戸一戸建て3LDKと広く、駅や学校などが徒歩圏にあり生活しやすい環境を整えて作られた住宅です。復興が進むにつれて被災者の方だけでなく地域の子育て世代なども入居できるようになりました。集会所もあり、将来を見据え、地域のコミュニティを活発化し老いも若きも長く地元で暮らしていけるよう考えて町づくりがすすめられています。

2階建ての戸建てが建ち並んでいて、公園や大きなスーパーマーケットもあるのよ。町おこしの一環としても注目されている場所みたいで、駅、役所、郵便局、学校すべて徒歩10分圏内♪高齢者にも若い世代にも、老若男女に住みやすいまちづくりを目指してるの。

最近は避難してきた方だけではなく地元の方も入居してるそうです

……10年後も、20年後も訪れてみたい、未来を感じるまちづくりのようです

はじめての健康チェック実施でしたが、みなさんとても喜んでくださってね。

また来てくださいと言ってくださいました。健康に対してとても前向きでいてくれる様子は生活と気持ちが落ち着いてきたんだなぁってホッとするんですよ

……

ぜひまたこのような機会をと、みなさんアンケートにも書いてくださってたわ。中には、このような機会があると日々安心して暮らせますというのもあったわ

……きぼうときずなが目指す“安心”ですね

そうですそうでぇ~す。

健康な方がもっと健康になって、日々安心して生活する、それこそが心の復興の真髄

……きぼうときずなの思いが届いたようなアンケート回答でしたね

桑折町の災害公営住宅集会所で初めて開催した健康チェックの様子です。参加者の中には90才台の方もお二人いて、ゆったりとお話しながら自律神経や筋力などの測定をさせていただきました。ちょうどお雛祭りの前でしたので、折り紙のお雛様も手作りしたり。和気あいあい和やかな時間が流れました。終了後、参加者から「健康状態が分かって安心した」、「また来てほしい」など嬉しい言葉をいただきました。

3月6日は岩沼市玉浦西地区での活動でした、先ほども話に出た海沿いから集団移転してできた町ネ。2015年から毎年訪れています

……今年の7月でまち開きから10年です

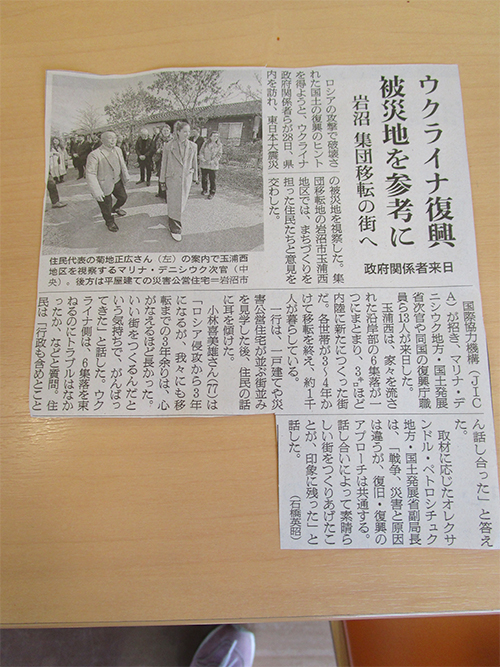

いちはやく復興を遂げた町。震災から5年で新しい町を完成させたことは海外からも注目されているのよ。きぼうときずなが活動に入る3日前にはウクライナの政府関係者が、玉浦西地区を視察に訪れていました

……

戦争で破壊された国土復興のヒントを得ようと、ウクライナ政府関係者らが2月28日、宮城県内を訪れ、東日本大震災の被災地、玉浦西地区にも視察にみえました。新聞報道によると、住民代表の菊地正広さん(左)の案内でマリナ・デニシウク次官と政府関係者らが、岩沼市玉浦西地区の一戸建てや災害公営住宅が並ぶ街並みを見学し、その後、まちづくりを担った住民たちと意見を交わしたとのことです。

ウクライナでは、戦闘の前線地域を離れざるを得なかった国内移民が約450万人おり、新しい場所での定着が課題になっているといいます。集団移転地の岩沼市玉浦西地区の住民が話し合いによって素晴らしい街を作り上げたことは参考になるに違いありません。

ウクライナの戦争終結後、玉浦西地区の町づくりを参考にしようと、今から復興に向けて準備を始めてるのよ

……玉浦西地区というのは、住民同士が話し合いを重ね、住民と役所が一緒に作り上げた復興のモデルケースと言われる地域です

なんといっても“人”ですよネ。もちろんインフラも大事ですよ、でもね、コミュニティー!

人が人とつながって穏やかに楽しく生活ができること。人の営みこそが町を活性化させますね

玉浦西地区というのは、一つ一つのことを住民同士が話し合い解決して作り上げたまさに自分たちの町なのよね

……

きぼうときずなが活動に伺うようになってから毎回参加してくださってる男性。

この10年間の健康チェックの記録をご自身できちんとファイリングされてるの

……玉浦西地区ときぼうときずなの歴史が詰まったファイルです

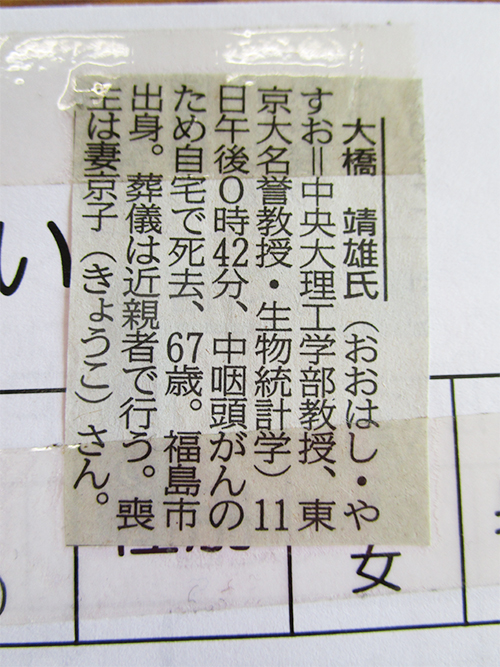

玉浦西地区で健康チェックを開催して10年、この間、第一回から毎回参加してくださっている小林さんは、ぼうときずなに関する資料や健康チェックの記録、スタッフとの写真に大橋の訃報記事までファイルして健康チェックに持参してくださいます。そこには大橋と石井が無我夢中で支援活動を続けてきたきぼうときずなの歴史が詰まっています。

「両親を津波で亡くしているけど健康に気を付けてがんばってます」と語る小林さんの前向きな姿勢にいつも励まされる石井です。支援活動は参加してくださる方のあたたかい気持ちに支えられていたことにあらためて感謝しています。

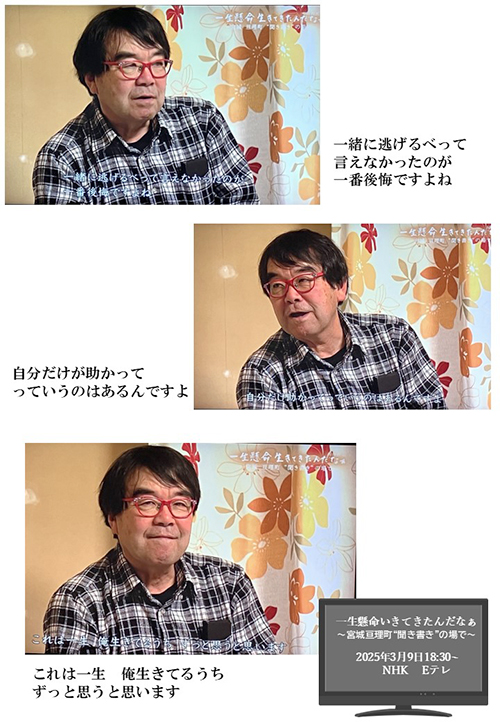

いろいろ話をしていくうちにね、彼はご両親を津波で亡くされてることを知りました。

家も津波で流されて、震災後仮設住宅に入居。そんな素振りは見せなかったけど、ずっとつらい思いを抱えてきたのだと思います。でも自分の力で乗り越えたのね

……

玉浦西地区に新しい町をつくることになった時、天国のご両親にむかって、俺、家建てるぞー!!って何度も言ったそうです。

それはね、決意でもあったと思うんですよ、前を向いて生きていくという

……

きぼうときずなの健康チェックに参加してくださっている小林さんが、東日本大震災の被災者として生きてきた軌跡を語るテレビ番組に出演されました。小林さんは健康チェックではじめてお会いしてから今日まで、震災でご両親を亡くされた辛い経験の詳細をお話しされることはなかったので、今回はじめて悲しみの深さを知ることになりました。

あまりに辛いことは、心の奥に隠して目の前の日々を一生懸命に生き抜くことしかできなかったのだと、あらためて被災者の方の言葉にならない思いに少しでも心を寄せていこうと気付かされたのです。

今回の活動に参加してくれた学生ボランティアは岩手県山田町の出身で、玉浦西地区のみなさんと同じように津波で家が流されてしまった被災の当事者なのよね

……

今年の4月から3年生になるけれど1年生の時から活動に参加してくれています。

お父様は役場勤務、そしてお母様は看護師、震災当初、彼女はまだ小学校にも入学していなかったけど、ご両親は仕事で家に帰ってこれない日々。

被災者のために尽力してるご両親の姿を見て育ったのよ

……ボランティアとして被災地で活躍している彼女のことをご両親は誇りに思ってるでしょう

玉浦西地区の健康チェックで参加者の後ろでポスターを持ってくれているのは、東北大学福興youthの学生ボランティアです。彼女は東日本大震災で津波により被害を受けた岩手県山田町出身で、大学1年生からボランティアに参加、今年3年生になります。

震災当時、お父様は役場に勤務、お母様は看護師。ご両親共に大変な時期に、まだ幼かった彼女はどんなにか不安でさみしい思いをしたことでしょう。

だからこそ痛みがわかる、自分にできることであればなんでもやりたいとボランティアに参加してくれています。石井は健気な彼女の成長を楽しみに見守っています。

きぼうときずなでのボランティア経験が、これからの日本を担う学生たちの力となり役に立つことを信じています!

玉浦西地区の健康チェックだけでなく、昨年は福島市のヨークベニマル平野店での健康チェックにも東北大学の学生ボランティアサークル福興youthのメンバーとして参加してくれています(向かって右)

東日本大震災から14年経過しましたけど、復興は本当にまだ道半ば。

形になって見えない心のうちは人それぞれ、抱えてるものはさまざま。

何よりも生きていることを大切に、健康に過ごせるようにと願ってます

……人と人が交わって、自身の健康を維持して、日々の生活が穏やかなものになるように、微力ですがお手伝いを続けさせていただきたいと思います

きぼうときずなプロジェクトは4月24日までクラウドファンディングでご寄付を募集しています。

きぼうときずなプロジェクトは4月24日までクラウドファンディングでご寄付を募集しています。

下記より応援よろしくおねがいします

https://readyfor.jp/projects/hope0084

こんにちは、現地で走り回っているきぼうときずな号です。

まずは本年度の活動も事故なく無事に完了できて、一安心です。

そしてこの一年間を改めて振り返ると、やっぱり学生さんたちが、きぼうときずなの活動を通じて被災地域の支援を経験し、成長していく姿が印象的でした。

本業と関連してしまいますが、1年生の時に参加してからしばらくお休みして、また4年生になって再度参加してくれた学生さん。

看護の国家試験受験後に、初めて参加してくれた4年生の学生さん。

この2人は、今年度初めてお邪魔した桑折町、これまでずっとお世話になっている富岡町、それぞれに「きずな」を作ってくれていて、とっても嬉しかったです。

卒業してしまうのがちょっと寂しいですが、それぞれの新天地に向けて応援しています。

先月の稼動回数:5回

先月の走行距離:1,030km

→食費目安 22,400円(燃費8.5km/L、ガソリン代185円/L)

この写真は、支援活動のひととき、大橋が石井にポーズをつけて撮った一枚です。石井が大橋の注文に喜んでこたえていた様子が伝わってきます。石井は大橋に操られていることをいつも、そして今でも楽しんでいるのです、